Você pode neste momento ver em detalhes no celular, no computador ou na TV qualquer passo, gol ou imagem de Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. É possível saber quase tudo sobre eles com um rápido acesso ao Google. Mas faça outra busca: o que aconteceu há cerca de 63 anos, no dia 2 de agosto de 1959, por volta das 5 horas da tarde, no bairro paulistano da Mooca? Naquele domingo, no minúsculo Estádio Conde Rodolfo Crespi, conhecido como Rua Javari, um negrinho de 18 anos entrou no Olimpo, imortalizou-se como um dos seus deuses e alcançou uma façanha que as três maiores estrelas atuais dos gramados apenas sonham em repetir.

Negrinho, pretinho, crioulo. Era assim que chamavam Pelé, sem nenhum viés de racismo ou preconceito. Não passava de um jeito de se referir a um jovem de pele escura numa época em que nem sequer se supunha que isso no futuro seria inaceitável. Bem, jogavam Santos e Juventus pelo Campeonato Paulista. Aconteceu simplesmente o seguinte. Aos quarenta minutos do segundo tempo, ele deu um, dois, três, quatro chapéus em sequência nos adversários que lhe apareceram pela frente, sendo o último deles um certo goleiro Mão de Onça, e cabeceou para as redes. Foi provavelmente o mais belo gol da história do futebol.

Até aquele momento da partida, Pelé estava sendo vaiado. Com raiva, correu em direção aos alambrados, gritou palavrões e festejou sua inacreditável proeza desferindo um soco no ar com o punho cerrado. Criou na hora, sem pensar, o gesto que seria sua marca registrada nas comemorações. Iria reprisá-lo mais de 1 000 vezes.

Não existem cenas em movimento do gol da Rua Javari. Os vídeos de outros tentos memoráveis se perderam. Da sua epopeia nos campos da Europa, cujo cartão de visita foi a aparição aos 17 anos na Copa da Suécia, incluindo dois gols na final contra os anfitriões (placar de 5 a 2 no Estádio Rasunda), ficaram singelos registros. Nada nem de longe à altura do que ocorreu. Há um filme em preto e branco, com tomadas de um único ângulo, sem replay, zoom nem efeitos especiais. Sobreviveram áudios com ruídos das transmissões. Relatos de jornalistas, em parte impressionistas. Fotos em preto e branco. Não muito mais. Foi o que bastou para que ele começasse a ser imortalizado.

Pelé morreu às 15h27 da quinta-feira 29, trinta dias depois de ser internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Um ano antes, ele tinha sido diagnosticado com um câncer de cólon, parte do intestino grosso. Sem responder mais aos quimioterápicos, foi colocado sob cuidados paliativos, permanecendo os últimos dias sedado. Durante o período em que ficou no hospital, recebeu a visita de filhos — ele teve sete — e netos. Flavia e Kely Nascimento foram as primeiras a acompanhá-lo. Essa última, mais ativa nas redes sociais, avisou que a família celebraria o Natal no hospital. Edinho, o filho que foi ser goleiro e se envolveu no tráfico de drogas, esteve com os irmãos na data. Os filhos de Sandra Regina, a filha que precisou lutar na Justiça para ter a paternidade reconhecida e que morreu de câncer em 2006, visitaram o ex-jogador um dia antes de sua morte.

O rei do futebol será eterno, mesmo tendo abandonado os gramados há décadas. Em 1974, aos 22 minutos do primeiro tempo de um jogo contra a Ponte Preta de Campinas na Vila Belmiro, sem nenhum roteiro planejado, ajoelhou-se de repente no meio do gramado. Com os braços abertos, virou o corpo em direção aos quatro cantos do estádio onde jogou na maior parte da carreira, em um modesto agradecimento de adeus. Seria inimaginável que os astros de primeira linha de hoje fizessem algo tão improvisado em seu último jogo. Os fotógrafos, surpreendidos com o que acontecia, pois — repita-se — nada estava programado, clicaram a cena sem o uso de teleobjetivas potentes para aproximá-la. Foi assim que Pelé aposentou sua camisa branca do Santos, o único clube que havia defendido. Ele a vestira 1 116 vezes durante dezoito anos. Com ela, o número 10 às costas, fizera 1 091 gols. São marcas que nenhum jogador alcançou ou viria a atingir. Beira a impossibilidade que alguém venha a superá-las.

Quem viu, viu. Não há comprovação precisa do número de presentes no feito realizado na Rua Javari. Talvez cerca de 7 000 pessoas, a capacidade máxima do estádio (diminuiu para 4 000). Pela lei das probabilidades, grande parte delas deve ter morrido. Para efeito de comparação, lembremos que a decisão da Copa do Mundo de 2014 — com Messi em campo — foi presenciada ao vivo por 74 738 pagantes no Rio de Janeiro e uma audiência estimada de 1 bilhão de espectadores na TV. A de 2018, em Moscou, foi ligeiramente maior (78 011 torcedores e um número semelhante de pessoas diante da televisão).

Muito tempo depois, seriam colocados no pequeno estádio da Javari um busto de Pelé e uma placa para lembrar “o gol mais bonito de sua carreira”. A primeira homenagem a um de seus gols, porém, seria entronizada no Maracanã para eternizar outro tento, palavra que ficou inscrita em bronze, contra o Fluminense, no dia 5 de março de 1961. Foi igualmente extraordinário. Ele venceu na corrida também quatro rivais e chutou no canto direito do goleiro Castilho. Os aplausos duraram dois minutos, de acordo com as descrições dos jornais do dia seguinte. Pelé crescera. Estava com 20 anos. Por iniciativa do jornalista Joelmir Beting, foi pregada uma placa dentro do estádio. A partir daí, qualquer gol de levantar as arquibancadas, mesmo sem rivalizar com as duas obras-primas, ganhou esse nome: gol de placa.

Terminado o jogo da Rua Javari, Pelé voltou com a delegação do Santos Futebol Clube para o litoral paulista, onde morava em uma pensão. Isto: pensão, um tipo de hotelzinho simples que lhe dava direito a quarto, banheiro compartilhado com os demais moradores e refeições caseiras em mesas comunitárias. Ele já era o maior de todos os jogadores. O rei do futebol. Le roi du football, diziam os franceses, pioneiros em lhe atribuir a majestade. Mais ou menos um ano antes, ainda menor de idade, sagrara-se campeão mundial pela seleção brasileira na Suécia. Marcou seis gols naquela Copa de 1958. Quase imberbe, chorou como uma criança que mal deixara de ser nos ombros de companheiros como o meia Didi e o goleiro Gylmar, com os quais agora se reencontra.

Bem depois de penduradas as chuteiras, com os cíclicos problemas financeiros nos seus negócios e tentado por um convite que considerou irresistível, voltou a jogar. Passaria dois anos no Cosmos de Nova York, dentro de um projeto que pretendia iniciar a popularização nos Estados Unidos de um esporte estranho para os americanos, em que a bola não era oval e tinha de ser jogada com os pés. Parou de vez em 1977, depois de assinalar 64 gols pelo seu derradeiro clube.

As estatísticas podem ser essenciais no basquete, no vôlei, na natação, no atletismo e em outras modalidades. No futebol, elas ajudam ou não a explicar o que acontece em um jogo. Um time que tem domínio da bola em oitenta dos noventa minutos da partida é perfeitamente capaz de tomar um gol de contra-ataque e perder. Os números e os retrospectos, no entanto, servem para demonstrar, sem a ajuda de imagens, as dele, recorde-se novamente, em muitos casos pobres, raras ou inexistentes, o que Pelé significou: campeão da Copa do Mundo aos 17 anos, bicampeão aos 21, tricampeão aos 29, onze vezes artilheiro do Campeonato Paulista (em seu tempo a competição mais importante do nosso futebol, ao lado do Campeonato Carioca), dez vezes campeão estadual, seis vezes campeão do Brasil, duas vezes campeão da Libertadores das Américas, duas vezes campeão mundial de clubes.

Em toda a trajetória profissional, somou 1 281 gols, reconhecidos pela Fifa. Essa conta ficaria ligeiramente aquém se não fossem incluídos seus gols por “combinados” — nome que se dava a times montados para amistosos ou excursões rápidas — ou pela seleção das Forças Armadas, que defendeu quando serviu no Exército. A lista dos gols está documentada jogo a jogo, súmula por súmula, do começo ao fim.

Continua após a publicidade

Ela começou a ser esmiuçada em 1969, quando Pelé buscava seu milésimo gol, marca que parecia inatingível até para ele. Como se sabe, seria assinalado de pênalti, na noite de 19 de novembro, contra o Vasco da Gama, no Maracanã. Assim que converteu a cobrança, aos 34 minutos do segundo tempo, enquanto o goleiro argentino Andrada esmurrava o chão — esticou-se no canto certo e esteve prestes a espalmar a bola —, uma chusma de repórteres, com enormes microfones ligados a longos fios, cercou-o para ouvir o que ele teria a dizer, fosse lá o que fosse. Entre soluços, dedicou o gol às crianças pobres do Brasil e pediu que cuidássemos delas.

Antes e depois daquele histórico momento, ele seria cobrado pelo que falava — como essa declaração, que muitos consideraram piegas, embora o problema da infância desamparada continue vivo — ou deixava de falar. Seria patrulhado por afirmar que o brasileiro não sabia votar. No futebol, cansou de fazer previsões furadas. Na política, nunca criticou a ditadura militar, assinou manifestos contra o racismo, articulou-se com partidos ou desfraldou bandeiras. Rompeu e reatou com cartolas de todos os tipos. Entre seus sócios e assessores, havia gente oportunista, incompetente e desonesta. Em geral não soube escolhê-los. Casou-se três vezes. Conheceu, namorou e envolveu-se com uma infinidade de mulheres, loiras e morenas, brancas ou não, famosas e anônimas. Teve, que se saiba, duas filhas fora do casamento. Numa fraqueza, custou a reconhecer a primeira delas. Experimentou a desgraça de ver Edinho, o segundo dos seus sete filhos, envolver-se com o tráfico de drogas — ele que não fumava, bebia moderadamente e nunca foi flagrado consumindo substâncias ilícitas — e ir para a cadeia. Edinho havia encerrado uma discreta trajetória como goleiro, posição que escolheu para evitar comparações com o pai.

Mas não é que nem isso foi possível? Pelé, quando necessário, seria goleiro também — e dos bons. Até 1970, convém lembrar, não se permitia a substituição de jogadores no decorrer da partida. Machucou, o atleta ia para o vestiário ou, como se dizia, fazia número na ponta-esquerda, se arrastando no gramado. Ele próprio teve de se relegar a esse papel, mancando como um cachorro atropelado de Nelson Rodrigues, ao sofrer uma distensão muscular no segundo jogo da Copa de 1962. No Santos, em quatro ocasiões, quando o goleiro titular se contundiu, ofereceu-se para defender o arco da equipe. Nessa posição, trocando os pés pelas mãos, atuou no total 54 minutos e, sendo quem era, não tomou nenhum gol. Nenhum.

Voltando às suas declarações, seu comportamento e seus conhecidos momentos de infelicidade pessoal. Que peso têm, se diziam respeito apenas ao cidadão? Ao Edson, o Edson Arantes do Nascimento, conforme ele afirmou décadas a fio, separando o homem do jogador, a figura humana do que considerava um personagem. Se não jogasse futebol, quem prestaria a mínima atenção ao menino nascido em Três Corações, Minas Gerais, criado em Bauru, no interior paulista, e radicado em Santos?

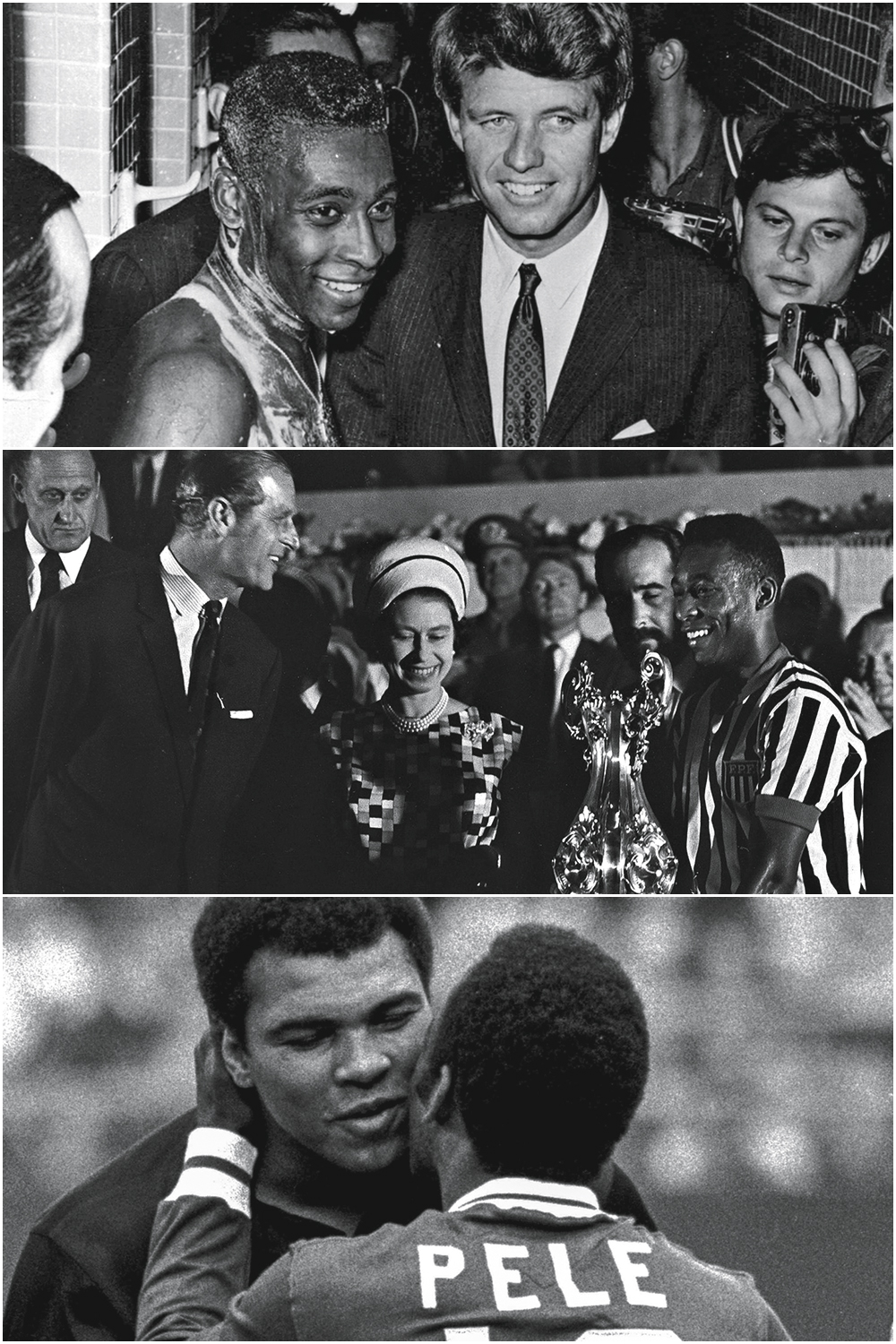

Pelé virou um mito — de longe, o número 1 da história esportiva da humanidade, desde a Olimpíada da Grécia Antiga, oito séculos antes de Cristo —, mas ele não é uma figura de ficção. É um herói real, coroado em 1981, numa eleição promovida pelo jornal francês L’Équipe, como “O Atleta do Século”, à frente do campeoníssimo olímpico Jesse Owens e do pugilista Muhammad Ali. Todas as suas façanhas de fato aconteceram. Não são fruto da imaginação. Elas se propagaram pelos seis continentes de uma forma que parece inacreditável, fazendo dele, sobretudo nas décadas de 60 e 70 do século passado, uma personalidade mais conhecida do que os Beatles.

Nenhum brasileiro, em qualquer campo de atividade, atingiu nem de longe sua dimensão e prestígio. A fama ultrapassou qualquer fronteira. Certa vez, descreveu a perplexidade que sentiu ao ser cercado por multidões na primeira vez em que foi à China, após o encerramento da carreira. O país, onde o futebol não desfrutava nenhuma popularidade, mantinha-se fechado para o mundo. Lá, seus gols não só não passavam na TV como praticamente ninguém tinha televisor em casa. “E todos queriam ver o Pelé”, contou, falando como Edson, com lágrimas nos olhos, ele que chorava até por motivos banais.

No campo das lendas, surgiram inevitavelmente várias. Segundo uma delas, sua simples presença teria interrompido uma guerra civil na Nigéria. Em tentativas de transformá-lo no símbolo esportivo de uma época, foi colocado entre os frutos dos anos JK, ao lado da construção de Brasília, da bossa nova, da indústria automobilística e da esperança de que nos tornássemos um país melhor. Viria um novo equívoco quando, na reta final, sua figura se misturava ao “milagre brasileiro” do Brasil Grande, no auge da ditadura. Pelé não é o representante de um período ou de uma geração que teve a ventura de ser sua contemporânea. Ele é absolutamente atemporal. O que fez entre 1956 e 1974, duração de seu reinado nos estádios, do qual vamos excluir a passagem pelo Cosmos, não teve nenhuma relação com os acontecimentos daqueles anos, do lançamento do Sputnik à descida do homem à Lua, da Guerra Fria ao assassinato do presidente Kennedy, da posse de Juscelino Kubitschek à chegada dos militares ao poder.

Pelo menos nos primeiros anos, a arte suprema de Pelé foi apreciada exclusivamente pelos torcedores que compareceram aos cenários em que ele a exibiu. Quando começou a jogar bola, não é que não houvesse internet, celulares, computadores, redes sociais, sites, TV via satélite, tudo enfim que permite a recepção instantânea de uma informação — e de uma jogada, de um gol — no planeta inteiro. Era muito pior. Vivíamos virtualmente na pré-história das comunicações. Em um Brasil que de há muito não existe mais, com metade da população analfabeta e mais de 60% vivendo no meio rural, tínhamos no ano em que Pelé estreou como profissional dez emissoras de TV e menos de 150 000 televisores no país inteiro. Uma ligação telefônica do Rio de Janeiro para São Paulo nunca se completava na hora. Para o exterior, muitas vezes se esperava um dia inteiro.

Notícias eram transmitidas por telégrafo, economizando-se palavras (cada uma era cobrada), por teletipo, pelas ondas curtas do rádio e, num grande progresso, por telex. Praticamente ninguém mais sabe que dispositivos eram esses, mas foi graças a eles que os relatos dos seus assombrosos feitos se propagaram. A consagração na Copa do Mundo de 1958 foi irradiada por meia dúzia de radialistas que falavam alto para serem ouvidos melhor. As primeiras imagens da final — radiofotos, mais um recurso ancestral — saíram nos jornais com riscos e baixa definição. Sua única Copa transmitida ao vivo pela televisão seria a do México, em 1970. Ainda em preto e branco para os brasileiros. Beira o impensável constatar que, com tão incipiente tecnologia, centenas de milhões de pessoas tenham tomado conhecimento daquela criatura de dimensão sobrenatural.

Um gênio, simplesmente. Sem comparações possíveis. Veio do nada e tudo conquistou. Seu pai, Dondinho, foi um bom atacante que se destacou como cabeceador. Zoca, dois anos mais moço, era um jogador apagado cujo nome virou sinônimo de irmão obscuro de uma legenda. Não criou uma linhagem de craques e não contribuiu para a formação futebolística de ninguém. Sem ter sido treinador, nem tentou ensinar as mágicas que aprendeu sozinho. Eram irreplicáveis: as arrancadas, a explosão muscular, a visão e a antevisão do jogo, os dribles com e sem a bola, os chutes de qualquer lugar, as cabeceadas, os passes, as tabelinhas, as matadas no peito, os chapéus, para não citar as cotoveladas nos adversários que os árbitros não viam ou fingiam não ver — e os gols, os mais de 1 000 gols. “Se Pelé não nascesse homem, teria nascido bola”, resumiu o cronista Armando Nogueira.

É inútil escrever mais. Pelé jamais poderá ser descrito com precisão. Em 2004, o cineasta Aníbal Massaini lançou um documentário em que recriou com recursos de computação gráfica aqueles dois gols da Rua Javari e do Maracanã. O título do filme é a única combinação possível de palavras próxima de sintetizar o que ele foi, ou melhor, o que sempre será enquanto alguém tiver memória: Pelé Eterno.

.jpeg)