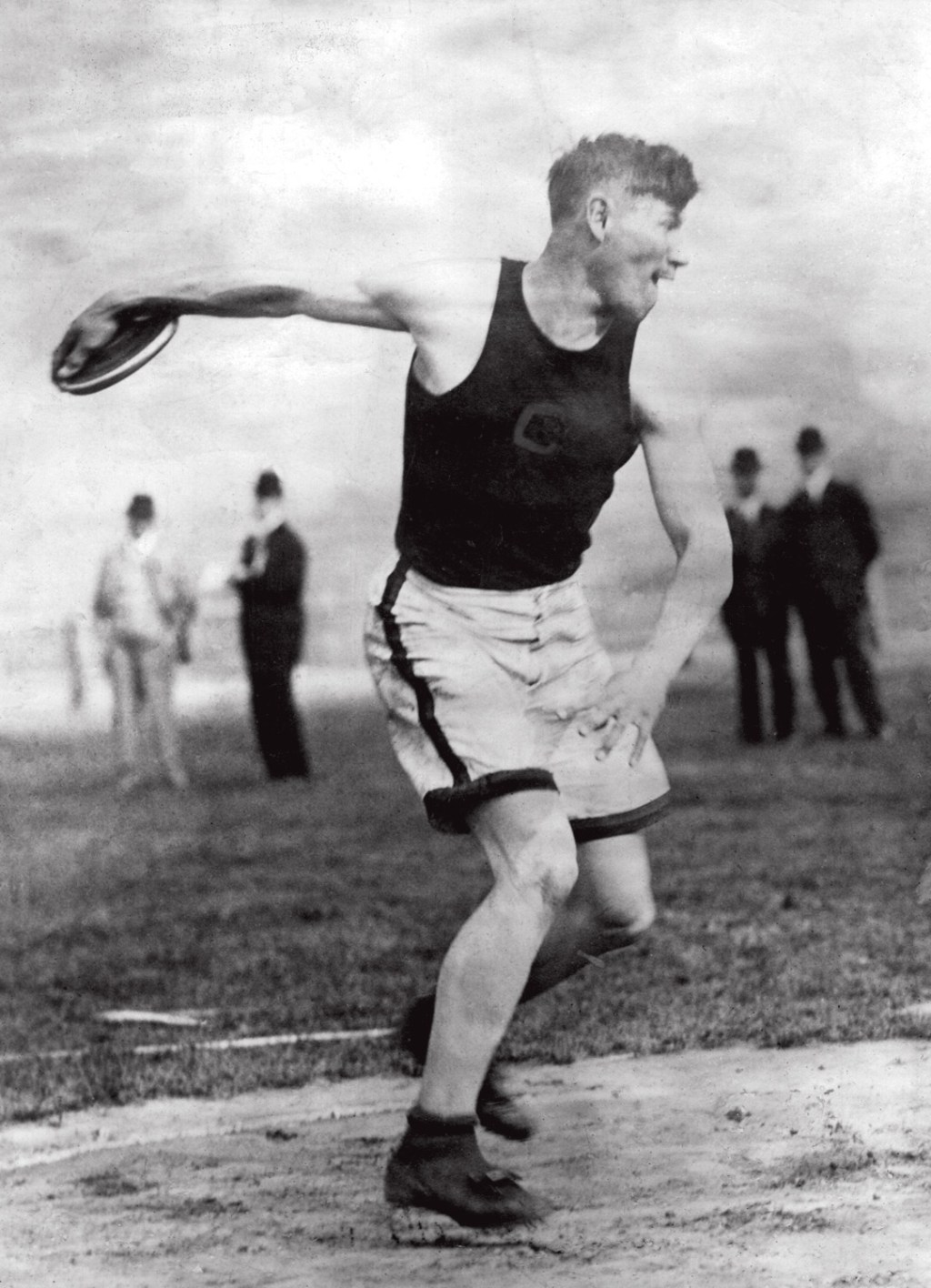

No idioma kickapoo, do povo indígena da região de Oklahoma, nos Estados Unidos, ele era chamado de Wha-Tho-Huk, o “caminho iluminado” — ao nascer, um raio de sol estampava as paredes do quarto de parto. Jacobus Franciscus Thorpe, o Jim Thorpe, seria um dos grandes atletas americanos — para muitos, o maior de todos. Medalhista de ouro no decatlo e no pentatlo nos Jogos de Estocolmo, em 1912, desfilaria em carro aberto pela Broadway, em Nova York, como herói ecumênico. Contudo, ao revelar que recebera uns trocados para exibições de beisebol, teve subtraídas as medalhas olímpicas, em nome da regra pétrea do amadorismo. Elas seriam devolvidas, postumamente, para seus herdeiros apenas em 1982. Era a reabilitação de uma injustiça.

Parecia página virada da história, o fim da distinção entre profissionais e amadores no pódio. Mas não. Na semana passada, a Federação Internacional de Atletismo, a World Athletics, decidiu premiar com 50 000 dólares os medalhistas de ouro na Olimpíada de Paris — os de prata e bronze terão de esperar até 2028. O ineditismo provocou espanto entre os puristas, que alegaram crime de lesa-pátria contra um suposto “espírito olímpico”. O dinheiro mancharia a pureza da competição. Bobagem. É, na verdade, o fim da hipocrisia. Há pelo menos quatro décadas os profissionais participam do torneio sem problema algum, e o glorioso passo decisivo do novo tempo foi o Dream Team do basquete da NBA, de Michael Jordan, Magic Johnson e cia., nas quadras de Barcelona, em 1992.

A retórica pudica é como um retorno aos tempos do gramofone. Não funciona e soa o que é: demagogia. Sim, “o importante é competir”, como cravou o barão Pierre de Coubertin, mas viver com dignidade é ainda mais. “Embora seja impossível atribuir um valor comercial à conquista de uma medalha, ou ao compromisso e ao foco necessários para representar seu país em uma Olimpíada, é vital garantir que parte da receita gerada por nossos atletas seja devolvida diretamente àqueles que fazem dos Jogos o espetáculo global que são”, disse Sebastian Coe, presidente da World Athletics, que tratou de não antecipar o anúncio para o Comitê Olímpico Internacional.

Ele está certíssimo, porque as peças de metal, sozinhas, não pagam as contas. O brasileiro Joaquim Cruz — que, aliás, venceu Coe em 1984 para ficar com o ouro nos 800 metros — dá o tom correto para o anúncio tratado como tabu. “Veio tarde demais, estamos atrasados”, disse Cruz a VEJA. “Desde 1988, quando foi permitida a participação de atletas profissionais de futebol e tênis na Olimpíada, é natural que todas as modalidades decidissem pela remuneração.” Lembre-se que os torneios de atletismo da Diamond League e do campeonato mundial pagam bem aos vencedores. “Lamento apenas que tenham decidido premiar só o ouro agora, ao transmitir, indiretamente, a mensagem de que prata e bronze sejam resultado de esforços irrelevantes”, diz Cruz.

Todo esforço precisa ser recompensado, e não bastam os rapapés oportunistas que cercam as conquistas. “Um esportista que passa a vida dedicado ao que faz, em trajetórias de suor e solidão que muitas vezes levam décadas até a primeira grande vitória, precisa ser pago, simples assim”, diz o nadador Bruno Fratus, bronze nos 50 metros em Tóquio, há três anos. “Não falam que as vitórias inspiram, motivam? Eis aí ótimas razões para os pagamentos.” O velocista Robson Caetano, bronze nos 200 metros de 1988 e no revezamento 4×100 de 1996, ecoa a certeza de quem sofreu na pele. “Não pode ser só a medalha, tem de ser um pouco mais”, diz. “Quem critica a decisão não sabe os perrengues pelos quais passam os atletas.”

Tome-se como exemplo o perrengue de Jesse Owens, o americano que não apenas ganhou quatro medalhas de ouro na Olimpíada de 1936, em Berlim, como ainda humilhou Adolf Hitler. Owens virou um capítulo da civilização, mas chegou a se aviltar porque não tinha como sobreviver só com a fama. Em 1938, empobrecido, chegou a disputar uma corrida com um garanhão de quatro patas porque precisava de dólares. “As pessoas dizem que foi degradante para um campeão olímpico correr contra um cavalo, mas o que eu deveria fazer?”, indagou Owens. “Ganhei quatro medalhas de ouro, mas não se podem comer quatro medalhas de ouro.” Demorou para que um nome do atletismo pudesse viver em tranquilidade: foi Carl Lewis, dono de nove ouros olímpicos. Ele faria propaganda para dezenas de grifes e fez barulho ao posar de salto alto feminino para uma marca de pneus, porque lhe pagavam bem — como se vingasse a vergonha de Owens.

Os tempos mudaram. Basta ver, por exemplo, o que dizia o aristocrata Coubertin sobre a presença de mulheres no esporte: “É indecente vê-las torcendo-se no exercício físico do esporte”, disse no início do século XX, em comentário ridículo. Em Paris, agora em 2024, haverá número igual de mulheres e homens nas disputas — e dinheiro para os campeões do atletismo. Nunca é tarde para enterrar de vez os preconceitos. A expressão “amador” já não combina com “olimpismo”. Somos todos profissionais.

.jpeg)